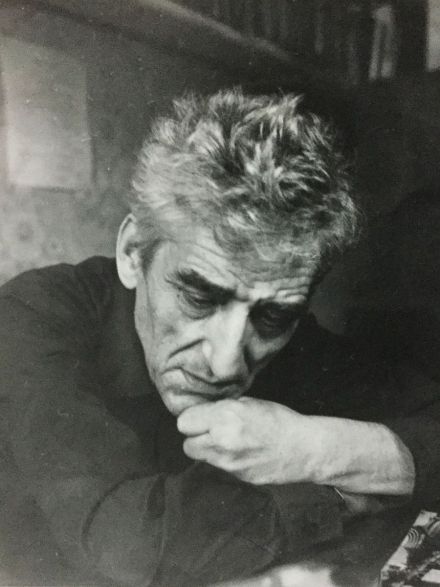

Яков Островский

Полстолетия тому назад я принял решение уйти во внутреннюю эмиграцию: ничего не пытаться публиковать, ибо стремление к социальной реализации так или иначе чревато компромиссом.

Полстолетия работы в ящик. Без оглядки на кого бы то ни было и что бы то ни было. Полстолетия творческого одиночества.

Теперь я имею право и могу предъявить то, что было сделано, что составляло смысл и содержание моей жизни.

Теперь другим решать, нужно это им или нет.

08.2014

Стих дня

Городской ноктюрн

У ночи своя походка.

У человека – своя.

Человек останавливается.

Ночь продолжает идти.

Недавно добавленные:

Стихотворения / 1980-1989В этом городе у каждой женщины

что-то такое в глазах.

Именно в этом городе.

Где помнят о голоде.

Где помнят о превращавшихся в лед слезах.

В этом городе.

Где ничего не помнят.

Ни о слезах, ни о голоде.

Все это враки.

Где в белых ночах

в подворотнях

вскрикивают пьяные драки

И люди, как насекомые,

шуршат в темноте коммунальных комнат.

И – серые – утром

расползаются по работам,

И тысячами и тысячами

их вдыхает и выдыхает вокзал,

И – сонных –

электрички

их склеивают потом.

И тела их слипаются.

И отдельными остаются только глаза.

18.07.88

Похожие:

ПРОВОДЫ Человек домой пришел После стольких дней разлуки. Скинул ватник. Вымыл...

ОСЕНЬ 1836 ГОДА А он не знал, откуда боль Приходит и куда –...

МЕНЬШИКОВ Сии птенцы гнезда Петрова В пременах жребия земного… День стоял...

В КОЛЕЕ Будет снег. И будет колея То и дело расползаться жижей.... [...]

Стихотворения / 1970-1979Я увидел нищего.

И пошел вслед.

Я не знаю, почему я это сделал.

В кармане у меня было несколько монет.

А палка его оставляла

черные пятаки на белом.

Так мы шли.

И шел снег.

Снег залеплял очки,

превращал прохожих в тени.

Я подумал, что так бывает только во сне.

И мысль эта почему-то привела меня в смятенье.

У него была удивительно сильная спина –

Под рваным ватником вздувались и опадали бугры.

Они шевелились.

И это тоже было из сна,

Так, что мне захотелось проснуться и выйти из игры.

И я сделал усилье –

и остановился,

и повернулся к нему спиной.

И пошел.

Ощущая натяжение мышц всем телом …

А потом я оглянулся.

Нищий шел за мной.

По черным пятакам на белом.

8.09.72

Похожие:

БАЛЛАДА О КОШКЕ Ах, что-то это все же значит, Когда, спокойная на вид,...

ЧЕРНЫЙ СНЕГ Такого ветра не видали встарь. В полях продутых вороны кричали....

СНЕГ Когда на землю падал снег, Являлось ощущенье боли. Какими-то тенями,...

У РАЗВИЛКИ Куда нам деться с болями своими? Куда нам деться?! …И... [...]

ЛитературоведениеПоэты и актеры читают стихи по-разному.

Старый поэт Георгий Аркадьевич Шенгели однажды рассказал мне два забавных случая.

– Как-то поздним вечером – звонок в дверь. На пороге – Эдуард.

– Извини за вторжение, Георгий, но я от Качалова. Начитал мои стихи и подарил пластинку. «Весну» мою начитал. Не терпелось послушать.

Поставили на граммофон – вот он, от тех времен так и стоит.

Поставили. И густой, вальяжный баритон Качалова начал:

– В аллеях столбов…

Здесь он сделал паузу, как бы набирая в легкие воздух. И действительно, следующая строка зазвучала еще мощнее:

– По дорогам перронов, – протянул он, голосовым жестом подчеркивая длину этих перронов. – Лягушечья, – выделил артист своим мягким задушевным баритоном, – прозелень

Дачных, – протянул он с ударением, и сразу стало ясно, что в вагонах этих сидят такие же вальяжные люди – дачники, –

Вагонов.

Очередная пауза приготовила слушателей к следующей строфе. Которой не суждено было сбыться – Багрицкий, стоявший рядом с граммофоном, плюнул в раструб, сорвал пластинку, бросил ее на пол и яростно стал топтать тяжелыми ногами.

– Припомнился мне в связи с этим и другой случай, – продолжил Шенгели. – Как-то Бонди пригласили во МХАТ прочесть лекцию о том, как нужно читать стихи. Послушать известного пушкиниста собрался весь цвет театра.

Бонди взошел на кафедру, положил перед собой листочек с какими-то заметками и начал:

– Актеры стихов читать не умеют.

– А Качалов? – возмутился кто-то.

Бонди медленно свернул листочек в трубочку и сошел с кафедры. Лекция не состоялась.

***

Через много лет мне довелось самому услышать «Весну» в исполнении Качалова. Я дослушал ее до конца, до тех самых строк, в которых поезд попыхивает в похоти и это «хоти» повторяется и сливается с перестуком колес: «Хотится! Хотится! Хотится! Хотится!». И когда Качалов бархатным баритоном отделил поезд от похоти паузой, с какой-то трудно передаваемой, брезгливой, что ли, интонацией выделив эту самую похоть, а затем отделив друг от друга и все «хотится», расцветив их – мастер! – четырьмя различными интонациями: произнеся первое, как вопрос, второе – как ответ, третье – не помню уже как, но как-то иначе, а четвертое протянул басово, как вой или протяжный крик, я почувствовал то же отвращение, точнее, извращение, которое, наверное, почувствовал Багрицкий.

Будем справедливы: публика (я говорю о времени Багрицкого и моем – о времени МХАТа) любит артистическое чтение, публика обожает Качалова. Публика и актер сливаются в экстазе непонимания – непонимания ни того, что такое стихи, ни того, зачем пишут в рифму.

Зачем актеру нужна публика, известно. Публике нужен актер для того, чтобы выделить, отделить от стиха смысл, который ритм и рифма только затемняют, хотя он и без того темен для большинства и невнятен.

Актера учат: главное в любой роли – найти смысл. Обнаружить и вынести его наружу – к зрителю, слушателю. Стих, проза, драма – обнаружить и вынести!

И вот, в отличие от поэта, который читает – и понимает – любые – не только свои – стихи «с листа», подчиняясь и угадывая вперед волну стиховой интонации, актер начинает с того, что отделяет смысл от формы (в драматургии за него это делает режиссер). И, разделав стих, как мясник тушу, находит этому смыслу артистическую форму, в которой этот, побывавший на разделочном столе, смысл будет подан зрителю в удобном для пищеварения виде – в котором ритмом и рифмой можно и пренебречь, в котором стиховые паузы будут заменены грамматическими, а стиховые ударения – логическими, смысловыми, в котором все это будет щедро сдобрено мимикой, жестом – лицедейством. (Я помню, как один певец, выпевая «Мы поедем, мы помчимся На оленях утром ранним», вытягивал вперед руки, по-видимому, держась за вожжи или за что там на нартах держатся, и при этом наклонялся вперед, что, наверное, мешало ему изобразить еще и оленя – для этого руки нужно было бы поднять над головой, превратив их в рога. Я видел, как другой пел «Под крылом самолета о чем-то поет…», помахивая руками – крыльями. Так научили, так велел МХАТ – изображать смысл, доносить! И доносили.

Похожие:

СТИХ И СУДЬБА ПРОЛОГ Из Википедии: 1831 год. После 8 сентября, когда Шопен...

ДИАГНОЗ Графомальчик – это диагноз. «Юноша бледный со взором горящим» –...

УРОК ПОЭЗИИ С Яковом Островским я познакомился пятьдесят лет тому назад, в...

ПЛАЧ ПО БРОДСКОМУ А вот Скрипач, в руках его тоска и несколько монет.... [...]

Стихотворения / 1980-1989Господи, если ты есть,

милуя или карая,

Высмотри меня там,

в тени за углом сарая,

Следящего за муравейником

с полуоткрытым ртом,

Еще ничего не знающего

о том, что будет потом.

Высмотри меня там,

хотя бы под старость,

Во дворе за зеленым забором,

где никого не осталось,

Где пустые и темные

разваливаются дома,

Где старый Альтшуллер повесился,

а Надежда сошла с ума,

Там, где лето написано

белым на светло-синем,

Где шипят и сегодня примусы,

пропахшие керосином,

Где сполохами проносятся

и исчезают мгновенно

Тень довоенной жизни

и тени послевоенной.

Высмотри меня там,

где окна жестью забили,

Выросли и у шли…

А меня забыли.

Выведи меня, Господи,

на солнце, которое греет,

Чтоб мог я на нем дозреть,

как помидоры зреют.

Господи, я устал

отсюда туда тянуться…

Или оставь меня там.

И дай мне туда вернуться.

15.03.86

Похожие:

ДЛИННЫЙ ПОЛДЕНЬ …А день не проходил. Летучий летний день. Торчал себе, как...

ТЕНИ Над городом висел обычный смог. Стояла осень. И была пора...

ОРГАНИСТ Мелодия поднимается вверх И, помедлив, падает вниз. Кирпичный карниз. Девятнадцатый...

НАТАШКА У Наташки, дуры, брови вразлет. Выскочила в сени – рада…... [...]

ПрозаОчередь была долгой. Но он сидел терпеливо. Как все. Овчинка стоит выделки. Овчинка… Он нисколько не волновался. Пусть волнуются другие. У кого, у кого, а у него все в порядке. Слава богу, не первый год.

Он сидел и ждал. От дыма уже першило в глазах. Кто-то рассказывал о старом подвиге. Обычные байки.

– Иду я, значит, сюда. И вдруг смотрю – он. Глазам своим не поверил: в центре города, тут тебе такси, троллейбусы, люди вокруг – до сих пор ума не приложу, как его сюда занесло. И идет аккурат прямо на меня. Как будто знает, шельма, что я ему пока безвредный. А может, и вправду знает. Хитрые они.

Стал я, братцы, глаз отвесть не могу – красивый такой, гордый – теперь такого уже не увидишь. Эх, думаю, такая невезуха – потом, когда можно будет, ищи-свищи его – что он тебя ждать будет? И зло меня взяло такое, что схватил я его голыми руками. А я, значит, ремень снял, захомутал его – и прямо сюда с собой.

Тут, конечно, очередь. Как всегда. Я как втащил его – у все шары на лоб. Я говорю: братцы, видите, дело какое, везуха какая прямо в руки подвалила. Так что, говорю, пропустите, Бога ради, терпения нету. Ну, люди ж они, а не звери – пропустили. Так я прямо с ним туда и поперся – оставить боялся. А эти тоже, как увидели его, так про все свои бумажки всякие, тесты, про всю эту трахомудию забыли – что, так, что ли, не видно? Ну, и сразу мне дали…

Он сидит, слушает в пол-уха – не надо оно ему, а сам, по привычке, что ли, всматривается. Оно, может, и глупо – здесь. Да как сказать… Это для новичка какого-нибудь, а он уж видал – перевидал всякое. Он, может, еще то время помнит, про какое все забыли. А глаз у него – дай бог всякому. Вон тот, с волосами на морде. Не брился, нарочно отращивал – обычная уловка, так многие делают. Мордоворот, конечно, нормальный, что там говорить. Только это раньше так – морда, и все. А теперь – дудки. Теперь ты в глаза смотри, в глаза. Там, небось, щетины не вырастишь. И кирпичом их не натрешь. А глаза-то у него того… Похоже, хрен тебе ее дадут. Тебе бы уже дома сидеть, а то и…

Потом он сидел, тупо уставившись в одну точку. Пока не вызвали того волосатика. Тот долго не выходил. А потом вышел, и от двери отойти не может – стоит, как пень – другому войти никак нельзя. Да отойди ты, не мешай людям! “Неправильно это, – говорит. – Я жаловаться буду”. А что я говорил. Это тебе неправильно. А мне, так очень правильно. Он жаловаться будет. Права качать. Вот то-то и оно. Да ты брат, уже достиг. Ну, может, и не совсем еще достиг. Но тепленький уже – кровь в тебе туда-сюда уже разгоняется.

Ему стало мерзко и гадливо. Он поднялся, подошел к волосатику, посмотрел ему в глаза и медленно сказал: “Шел бы ты отсюда, а?”. И по тому, что тот не стал хорохориться, хоть был на голову выше его и, вообще, увидел, что тот уже тоже догадался. “А здоровый!”, – подумал он уже с каким-то восхищением.

Комиссия лютовала. Одному не дали только за то, что на “фрукт” он сказал – “груша” и образование у него было на один класс выше. Раньше на это не очень обращали внимание, – ну, один класс, подумаешь. Другой какое-то мудреное слово прочитал сходу. Хуже, конечно. Но чего не бывает… Может, случайно откуда-то влетело и застряло. А один, так вообще… На чем засыпался – холера его знает. А только выскочил, как ошпаренный. Глаза красные, морда красная, руки ходуном ходят. Подошел, наклонился – весь аж шипит: “Слушай, говорит, – не я буду, они сами все там такие. Все до одного.”. А что, раньше так и было. Так то ж раньше… А парень этот чем-то ему нравился. Слушай, что я тебе скажу: брось ты это, выбрось из головы совсем. С такого вот все и начинается. Гляди, сколько народу сидит, а ни один так не думает. Уразумел? Это тебе не “груша”. Хотел еще что-то сказать, да очередь подошла….

Все сошло нормально. И теперь он кунял в электричке – сколько там еще бродить придется – выспаться надо. Ружье с коротким тупым стволом он положил плашмя на колени. Не то, чтобы не мог поставить в угол – просто приятно было ощущать ладонью гладкое дерево приклада. Для любого охотника нет существа дороже. И нет дороже той минуты, когда сливаешься с ним.

Спалось на этот раз плохо. Почему-то не выходил из головы тот парень. И эта “груша”, чтоб ее черт побрал! Он сам чуть не сказал “груша”. Сказал-то “яблоко”, а вот чуть не сказал. Ну, а если б и сказал? Какая разница? Что, не фрукт это? Совсем уже с ума посходили. От жиру бесятся. Равенство. На всех заборах написали. Так давай я тебя и проверять буду – грушу тебе эту тыкать или яблоко. Он так распалился, что сказал громко: “Груша” и с каким-то даже удовольствием повторил: “Груша”.

В купе никого не было. Колеса стучали. Покачивался вагон. Тускло светила лампочка. Лампочка напоминала грушу.

… На остановке в купе вошел парень. Тоже, видать, охотник. Только моложе его лет на десять.

Поздоровались. Познакомились. Оказалось, в одно место едут. Парень был в модных ботинках – подошва сантиметров двадцать, а то и больше. Хорошая подошва, из мигранола – сносу ей нет. Выбросил он такие ботинки – ходить противно. А костюм, как у него, – некропластовый. Для леса, для болота – что надо.

Парень полез в рюкзак, достал бутылку и закусь, что к ней полагается. А еще два стакана из долаба. Об камень бей –не разобьешь.

– Подсаживайся, что ли, а то одному как-то тошно.

Он не заставил себя долго просить – он это понимал.

– За удачу, – сказал парень. – За нашу, за охотничью!

Пил он хорошо – свободно. Только болтал много. Молодой.

– Ты вот смотришь на меня и думаешь – салага. А я уже шестой сезон хожу. Ты вот когда начал? Нет, скажи, когда? Вот видишь. А я в семнадцать. Ты уж, старик, не обижайся, но я так скажу: обгоняем мы вас по всем статьям. Что, нет? Да ты, небось, обиделся, что ли?

Он не обиделся. Он просто сидел и слушал, как она проходит в желудке. Тепло так, нежно. А того он не слушал – ни к чему было. А тот говорил и говорил. И было, как в телевизоре с выключенным звуком: губы двигались, то откроют, то прикроют крепкие белые зубы (один кривой, правда, – вырос куда-то не туда), за ним мелькал, суетился язык, а все ни к чему.

– Ты мне лучше скажи: ты право где получал? – прервал он парня.

– В 22-м, а что?

– Значит, у вас там другое. Тогда ты мне на один вопрос ответь, только быстро: ты какой фрукт знаешь?

– Яблоко.

– Яблоко-яблоко. Ты что, других не видел?

– Видел. Только ж ты сам сказал – быстро. Ну, и первое, что в голову пришло, и сказал. А что?

– А что, а что, – он вдруг почему-то страшно обозлился. – Заладил, как сорока. А ничего! Яблоко и яблоко…

Теперь они сидели молча. Парень собрал весь свой хлам обратно в рюкзак, задвинулся в темноту, в угол и там застыл. А его, наконец, потянуло на сон. Он положил руки крест-накрест на стол, уперся в них подбородком и закрыл глаза. Так и заснул.

Когда проснулся, серело. Значит, в самую тютельку, – подумал он. – Нет, нюх еще не подводит. А этот, небось… Он поднял голову и наткнулся на настороженный взгляд охотника. – Обижается еще. Зря я его, конечно…

Поезд утишал ход. За окном стоял лес. Он легко вскинул тяжелый рюкзак и пошел, было, к выходу, но остановился и, не оглядываясь, буркнул: “Что сидишь? Пора. Он тут минуту стоит”. Так, не оглядываясь, и пошел вдоль вагона и не слышал, но знал, что тот идет за ним. “Охотник, – подумал он. – Зря я его”.

Когда поезд ушел, тот еще стоял сзади, за спиной. Как дичь следил – тихо. Тут уж он обернулся.

– Слушай, парень, да брось ты обижаться. Не со зла я.

Парень широко улыбнулся – рот у него был широкий, края далеко уходили.

– Да я и не обижаюсь, старик. Чего обижаться? Я вот только думал: может, вместе пойдем – я в этих местах впервой и вообще…

– А чего, я не против, – как-то поспешно сказал он. И от этой поспешности снова, как тогда, стало муторно и зло. Но он пересилил себя и добавил:

– Пошли.

Этих брать хорошо утром, когда они еще сонные. На это и расчет был. Только не вышел расчет. Солнце уже высоко над головой было, а они все шагали – он впереди, тот шагах в тридцати сзади – условились так. Подогреватели на некропластовых костюмах перевели на охлаждение, так что не жарко было.

А может, их, вообще, уже того – всех под гребенку? Раньше их же здесь было, хоть пруд пруди. Что ни год, то хуже. Да и не те они стали. А что? Говорят, потомства они уже не дают. Так что, может, это уже и не они вовсе?

Засвистала иволга. Хорошо засвистала, аккуратно. Он оглянулся, стал ждать.

– Слушай, – сказал парень, подойдя почти вплотную, – давай, может перекус сделаем?

Он согласился. Разложили на траве нехитрый харч. На этот раз в дело пошла его бутылка. Справились быстро – видать, находились. Он опять, как там, в поезде, быстро уснул и проснулся, когда день шел на убыль.

Снова пошли тем же порядком – он впереди, тот шагах в тридцати сзади. Только теперь шли в другую сторону – он решил прочесать то место за озерцом.

Шли ходко, торопясь. До темноты поспеть надо было – в темноту его черта с два учуешь. Вообще, морочливое это дело, но для охотника самая в том и сладость, что морочливое. Сколько их было таких – права получит, а ни с чем приходит. И смех и грех. Правда, говорят, некоторые нарочно так делали. Шут его знает – всяко, конечно, бывает.

Возле самого озерца хуже стало. Место болотистое, а обходить не хотелось. А тут еще и темнеть начало. Ногами перебирать быстро надо было – задержишься – засасывать начнет. А тому в ботинках каково?

Но вышли на твердое, вышли. Точнее, он-то вышел, а тот еще сзади был, на топком. Но дистанцию, собака, держал.

Тут он его и увидел. Этого. Сидел он на каком-то пеньке, спиной к нему. Бог его знает, что он там делал. Только сидел неподвижно. И спина была неподвижная. Ему даже показалось, что сердце у него останавливается. Сколько раз, а поди ты!

Он стал медленно поднимать ружье.

Можно уже было нажать на собачку. Но не нажимал – прислушивался к чему-то внутри себя. Только сердце толчками стало ходить. Да и никогда он не стрелял, пока лица не увидит. Оно, конечно, проще – в спину. Но у них ведь в лице главное. В глазах даже. Когда он вдруг увидит тебя. Не то, чтобы ужас, а, вроде, удивление какое-то и застылость – на, бери меня. Что-то такое бывает у женщин, когда их опрокидываешь.

Ждать уже было невмоготу. Он специально наступил на ветку ногой. Ветка хрустнула. Спина медленно стала разворачиваться. И тогда он увидел лицо.

Ей богу, издалека, да еще в сумерках оно ничем не отличалось от человеческого. Да что там в сумерках! Встреть он его в городе – мимо прошел бы. Но ошибки быть не могло. Просто с каждым годом у них все больше схожести с людьми. Это раньше все – лысые да картавые. Их за версту чуешь с их ужимками, словами разными. А теперь всех сравняли: “фрукт” – “яблоко”. А этот – фрукт, видать…

Даром он вспомнил про этот “фрукт”. Ей богу, даром. Потому что тот уже увидел его и все понял, а он все еще держал ружье у плеча и не стрелял и потерянно прислушивался к чему-то в самом себе, к чему-то, чего он еще не знал и даже названия не знал.

Выстрел прозвучал так неожиданно, что, уже падая и замирая, он все еще никак не мог понять, как это он нажал на собачку и даже не почувствовал этого. Такого с ним еще не бывало…

Подошел парень. Постоял секунду-две, прислушиваясь к топоту за деревьями. По-хозяйски вынул из рюкзака фотоаппарат. Быстро темнеющий воздух прорезали две белые вспышки. Одну – себе, другую – для комиссии. Они там как-то по зрачкам определяют. Но он-то и без этих всяких зрачков голову готов был прозакладать – дозрел.

Потом парень наклонился, перевернул тело, запустил руку в карман некропластовой куртки, достал “Право на личность” и положил рядом с таким же в карман своей куртки. Одно было уже использовано. Теперь оставалось использовать другое. Он закурил, легко вскинул на плечи тяжелый рюкзак и бесшумно двинулся по следам беглеца.

Похожие:

ПОЛОТЕНЦЕ Он попал в Одессу впервые, проездом, провел в ней восемь...

ГЛАВНОЕ – НЕ БОЯТЬСЯ Они жили в темноте. «Мы не должны видеть дуг друга»...

ВАМ БАРЫНЯ ПРИСЛАЛА СТО РУБЛЕЙ До районного центра, куда я ехал, было уже рукой подать....

СЛЕПЩИК – Садись и сиди здесь, на диване. Вот тебе книжка.... [...]

Проза«Романы кончаются тем, что герой и героиня женились. Надо начинать с этого, а кончать тем, что они разженились, то есть освободились. А то описывать жизнь людей так, чтобы обрывать описание на женитьбе, это все равно, что, описывая путешествие человека, оборвать описание на том месте, где путешественник попал к разбойникам»

Л. Толстой

Этот роман Л. Н. Толстой писал всю жизнь.

Это единственный роман, который создает каждый из нас.

Мне отмщение и аз воздам.

Пролог

«Не знаю, что называют любовью, – написал Толстой в своем дневнике в 1851 году. И через одиннадцать лет: «Что, ежели и это – желание любить, а не любовь?».

Задолго до вашего рождения общество вывешивает для всеобщего обозрения прейскурант, которого вы и в глаза не видели никогда, но который, тем не менее, вас заставляют освоить от самого начала жизни вашей, да так, что вы, и не подозревая об этом, все время смотрите на него, сверяя с ним свои желания, свои чувства, свои поступки.

Прейскурант: понятие и цена. По законам рынка, как и во всех других случаях, она возрастает в зависимости от большей или меньшей доступности, распространенности товара: например, дружба ценится больше, чем просто приятельство.

Это не просто абстракция. Ибо человек, действительно, за все платит и знает (хотя часто не осознает), что должен платить. Платит далеким и близким. Платит за услугу. Платит за отношение: «Если ты мне друг, то должен… », «Какой же ты друг, если… », «Так-то он мне отплатил за мое хорошее отношение». В принципе плата должна быть эквивалентной: за дружбу – дружбой, за верность – верностью. А за неверность, предательство, подлость? Тоже плата – расплата: око – за око, зуб – за зуб. И потому мы всегда требуем платы или расплаты. И ощущаем себя обманутыми, когда кто-то отказывается платить по счету: на верность отвечает неверностью, на дружбу – не готовностью прийти на помощь, пожертвовать чем-то – оплатить отношение.

Незримый прейскурант регулирует, приводит в систему человеческие отношения.

Всему своя цена. Но самая высокая – любви. На рынке жизни за любовь можно требовать… всего. Ибо любовью оправдывается все. Даже предательство. Даже убийство. Ибо нет такой жертвы, которой не могла бы потребовать любовь.

За что же мы готовы так высоко, подчас так страшно, платить?

«Я не хочу допускать, что истинному союзу двух душ могут помешать внешние препятствия. Не любовь такая любовь, которая изменяется в зависимости от изменений окружающего или гнется и исчезает под влиянием посторонней силы…

О нет! Это раз навсегда поставленная веха, которая неколебимо встречает бури; для каждого суденышка это путеводная звезда, высота которой может быть измерена, но истинное влияние которой неведомо.

Любовь – не игрушка Времени, хотя розовые губы и щеки подвержены действию его губительной косы; любовь не изменяется вместе с его краткими часами и неделями, но остается постоянной до самого страшного суда.

Если все это заблуждение и если подтвердится на мне самом, – я никогда не писал, и никто никогда не любил». Это Шекспир: прославленный 116 сонет.

«Любовь – единственная страсть, не признающая ни прошлого, ни будущего». Это Гюго. Через столетия после Шекспира.

«Любовь уничтожает смерть и превращает ее в пустой призрак». Это Толстой.

Итак, если верить великим, любовь – это вечно, бесконечно и неизменно. Задавая вопрос: «Ты любишь меня?», мы спрашиваем: «Навеки ли твое чувство? Безгранично ли оно? И есть ли на свете что-нибудь, что могло бы изменить его? И, отвечая: «Люблю», мы даем клятву: «Вечно, бесконечно и неизменно».

И становимся лжецами. Больше – клятвопреступниками!

Лжецами, ибо не знаем, можно ли назвать любовью то чувство, которое мы испытываем.

И клятвопреступниками. Еще не преступив клятвы своей. Не успев преступить. Кто знает будущее и себя в будущем?

Сказав о любви: вечное, бесконечное и неизменное, разве не сказали этим: любовь есть Бог? Недаром же людям, для которых слово – не нечто невесомое и бесплотное, но, как изначально, «слово было Богом, и Бог был словом, и слово было у Бога», трудно, почти невозможно на вопрос «любишь ли ты меня?» произнести это слово – ибо сказано: «не упоминай имени божьего всуе».

Любовь есть имя божье. Ибо и канонически, с амвонов провозглашаемо тьмы и тьмы раз: Бог есть любовь.

Так вот откуда это: «Любить глубоко – это значит забыть о себе» (Руссо), «Истинная сущность любви состоит в том, чтобы отказаться от сознания самого себя, забыть себя в другом «я». (Гегель). Раствориться в Боге, забыть о себе – разве не в этом суть веры?

И разве не о Боге это: «Любовь должна прощать все грехи, только не грех против любви» (Оскар Уайльд)? Разве всепрощение не есть прерогатива Бога, не прощающего только богоотступничество?

И разве, как Бог Авраама, не проверяет нас любовь готовностью к жертве?

И разве, как и Богу, не жертвуем мы ей самое дорогое для человека – свободу: все в воле твоей, Господи.

Сказав: «Любовь есть Бог», поменяв их местами, не извратили ли мы изначальное: «Бог есть любовь»? Не низвели ли Бога на землю, сделав неземное земным, безгрешное греховным? Не стали ли идолопоклонниками, ибо молимся двум богам?

«Любви нет», – запишет Толстой в своем дневнике 15 февраля 1858 года.

«Утверждение твое, что любви нет («Какая там, к черту, любовь!»), – запишет в своем дневнике Софья Андреевна, – было для меня страшным оскорблением почему-то. Лучше уж матом».

Еще бы, разве утверждение, что любви нет, не обессмысливает твоего существования и не представляется тебе кощунством, как верующему – Бога нет?

Глава 1. Западня

Формула любви

«Я жил в Казани неделю. Ежели бы у меня спросили, зачем я жил в Казани, что мне было приятно, отчего я был так счастлив? Я не сказал бы, что это потому, что я влюблен. Я не знал этого…

Я был так счастлив, что мне нечего было желать… Лучшие воспоминания в жизни останется навсегда это милое время.

Я не оставлю своих планов, чтобы ехать жениться на ней».

«Навсегда!». Не от разума это слово, и не ему отвечать за него – что знаем мы о себе и о будущем своем?

Он не поехал жениться. И меньше, чем через год, написал о другой: «Лучшие воспоминания мои относятся к милой Волконской».

Через пять лет Толстой пережил роман с Арсеньевой. На которой собирался жениться. Потом ее сменила Тютчева. На которой он тоже собирался жениться.

В июне 1856 года он записал в дневнике: «Поехал с Натальей Петровной к Арсеньевым. Валерия в белом платье. Очень мила».

Он еще не знал, что этой или подобной, светски комплиментарной, не более, фразой будут отмечены начала всех его увлечений: «Катя очень мила», – напишет он о Тютчевой, «П. Щ. прелесть» – о Прасковье Щербатовой, «Очень хороша» – об Аксинье, «Милые девочки» – о Берсах.

Но все это – в будущем. А пока – Арсеньева.

Июнь: «Валерия в белом платье. Очень мила».

Сентябрь: «Валерия мне противна».

Октябрь: «Валерия была прелестна. Я почти влюблен в нее».

Ноябрь: «Очень думаю о ней».

И уже через несколько дней: «О Валерии мало и неприятно думаю».

Так ушла в прошлое Арсеньева.

Пройдет немногим более года. Но 1 января 1858 года, отмечая в дневнике начало нового романа: «Катя очень мила», он не вспомнит, что это уже было. И продолжения не вспомнит. И будет писать, как впервые:

1 января: «Тютчева вздор!» (как в сентябре 56-го Арсеньева).

8 января: «Нет, не вздор. Потихоньку, но захватывает меня серьезно и всего» (как Арсеньева в октябре).

20 января: «И не перестаю, думаю о ней» (как об Арсеньевой в ноябре).

28 января: «Увы, холоден к Тютчевой».

Те же симптомы. Только новый роман оказался скоротечнее.

И когда уже через два дня, 30 января, в дневнике появится новая запись: «Со скукой и сонливостью поехал к Рюминым, и вдруг обкатило меня. П. Щ. прелесть. Свежее этого не было давно», и когда в том же году, 13 мая, уже не о Прасковье Щербатовой – о другой Толстой запишет: «Я влюблен, как никогда в жизни», он не узнает в этом ни того, что было давно: «Я был так счастлив, что мне нечего было желать», ни того, что кончилось совсем недавно.

То, «свежее чего не было давно», как и то, что было «как никогда в жизни», завершилось так же, как и все предыдущие романы: «В концерте видел Щербатову и говорил с ней. Она мила, но меньше», «О Аксинье вспоминаю только с отвращением».

В тот день, когда писалась эта последняя фраза, 9 мая 1859 года, Толстой прочел корректуру нового романа и записал рядом: «Получил «Семейное счастие». Это постыдная мерзость».

***

Алгебра. Формула любви, в которой имена – только числа. Числа разные, но, подставленные в формулу, они в результате каких-то внутренних преобразований получают в окончательном виде знак отрицания. Даже не живой роман, но выдуманный, и тот.

Я хочу понять, как случилось, что писатель, который помнил тысячи мельчайших деталей: увиденную однажды комнату со всем тем, чем обычно бывает набита комната, ситуацию, жест, даже интонацию, так помнил, запоминал, что через много лет мог все это воспроизвести в романе (не выдумать – воспроизвести) с такими подробностями, как будто перед глазами они и можно всматриваться и писать с натуры, как он, этот человек, снова и снова летел (или налетал) на это, как бабочка на огонь, в каждом своем новом увлечении забывая все, что было прежде? Как случилось, что он, Толстой – гениальный психолог, великий аналитик, подвергавший анализу «на обобщение» все, что только попадало в его поле зрения, беспощадный в этом отношении, не только к другим, к себе беспощадный, так и не понял, что перед ним формула? Как человек, чьи дневники буквально испещрены самоанализом, не только не увидел «алгебры», но даже не допустил в этом естественной, казалось бы, рефлексии, не написал, скажем, так: «Мне снова кажется, что я влюблен, как никогда в жизни»?

Я хочу понять, что определяло этот знак в конце, который, как рок, тяготел над всеми его увлечениями? Беда ли это его или вина? Так ли случилось, что каждая из них была «не та» (как он запишет в дневнике сразу после женитьбы) – не та, которую он искал, или было что-то в нем самом – какой-то, не понятный не только мне, но и ему самому, механизм, какое-то тяготевшее над ним проклятье, неизбежно превращавшее красавицу в жабу, как прикосновение царя Мидаса превращало все в слитки золота? И если это так, то за что это ему? Ибо мы всегда платим или расплачиваемся чем-то за что-то.

Я хочу понять на опыте этой жизни – жизни гениального человека Льва Николаевича Толстого, что же передо мной: формула Толстого, формула художника, формула гения или формула человека?

Формула? Но может быть, так можно видеть только извне? Вот мы сами попадаем в нее. И она превращает каждого из нас, таких разных, в абстрактный символ, лишая нас индивидуальности нашей – того, чем мы так гордились, что выдумали для нее отдельное, отличающее нас от всех других, понятие – Я. И превращает нашу свободу в иллюзию и несет к неизбежности. И тогда не формула она уже для тебя, а рок, ибо рок и есть формула, вставшая над числом.

Алгебра? Это мы со стороны видим так. А он, Толстой, не видел. Не потому ли, что был числом в этой формуле? И рядом было тоже число. И каждый раз оно было не похожим на прежнее. И все дело было в этом: в завитке волос на затылке, в том самом «только плечи» – в том, как вспоминалась Аксинья?

Это не просто любопытство – мне это жизненно важно: понять (пусть в конце жизни), что лежит в основе его романов, всех наших романов – число или формула? Ибо, что есть романы наши, как не поиск счастливого числа? И не есть ли наша вера в существование такого числа, подогреваемая непрерывно всей великой и невеликой литературой, лишь великая иллюзия? Ибо если формула, с которой мы столкнулись у Толстого, есть формула человека, она утверждает невозможность семейного счастья.

***

«Ваш главный недостаток тот, что вы живете чувством настоящего дня; вы все готовы отвергнуть, кроме этого чувства, и вы забываете все то, чем прежде жили с таким увлечением».

Н. Н. Страхов – Толстому, 21 мая 1890 года

Самый длинный роман в жизни Толстого развивался так же, как и самый короткий: «Милые девочки», – записал он в своем дневнике 17 сентября 1858 года после обеда у Берсов. И через 48 лет семейной жизни, 20 августа 1910 года: «Нынче думал, вспоминая свою женитьбу, что это было что-то роковое. Я никогда даже не был влюблен. А не мог не жениться».

Никогда? Забыл, все забыл. 48 лет назад, тогда, в то самое время, думалось и ощущалось совсем иначе.

30 августа 1862 года. «Гуляли, беседка, дома за ужином – глаза, а ночь!… Дурак, не про тебя писано, а все-таки влюблен, как в Сонечку Калошину и в А. только. Ночевал у них, не спалось, и все она.

9 сентября. «До 3-х часов не спал. Как 16-летний мальчишка, мечтал и мучился».

10 сентября. «Проснулся 10 сентября в 10, усталый от ночного волнения. Работал лениво и, как школьник ждет воскресенья, ждал вечера. Пошел ходить. К Перфильевым. Дурища Прасковья Федоровна. На Кузнецкий мост и в Кремль. Ее не было. Она у молодых Горскиных. Приехала строгая, серьезная. И я ушел опять обезнадеженный и влюбленный больше, чем прежде. В глубине сидит надежда… Господи, помоги мне, научи меня. Опять бессонная и мучительная ночь. Я чувствую, я, который смеюсь над страданиями влюбленных. Чему посмеёшься, тому и послужишь… Господи, помоги мне, научи меня. Матерь Божия, помоги мне».

12 сентября. «Я влюблен, как не верил, чтобы можно было любить. Я сумасшедший, я застрелюсь, ежели это так продолжится».

13 сентября. «Каждый день думаю, что нельзя больше страдать и вместе быть счастливым, и каждый день я становлюсь безумнее. Опять вышел с тоской, раскаянием и счастьем в душе. Завтра пойду, как встану, и все скажу или застрелюсь».

14 сентября. 4-й час ночи. «Я написал ей письмо, отдам завтра, то есть нынче 14. Боже мой, как я боюсь умереть. Счастье, и такое, мне кажется, невозможное. Боже мой, помоги мне».

Забыл. Да и немудрено – старик. А в дневники свои заглянуть некогда – все пишет – Толстой! Об этом, небось, никогда не забывает. « Это самообожание проглядывает во всех его дневниках…слава, ненасытная слава, для которой он сделал все, что мог, и продолжает делать». Впрочем, это уже голос Софьи Андреевны. А что без спросу, так по праву – соавтор, этот роман вдвоем создавали.

Начал-то он – завязку придумал. Как там: «Жена узнала, что муж был в связи с бывшею в их доме француженкою-гувернанткой…». Сразу – быка за рога. Нет, это в «Анне Карениной». А в этом своем, семейном, еще похлеще придумал.

С первого дня семейной жизни – правило №…на будущее: показывать дневники друг другу – не только тела, но и души должны быть открыты друг другу.

Это «определение» не избежало участи всех предыдущих – очередная попытка обуздать жизнь, естество провалилась. Но до этого было еще далеко. А пока…

Жена бы не узнала, да он дневники свои показал. Чтоб очиститься. Как на исповеди. Как перед Богом. Ибо любовь есть Бог. И разве не сказано: нет такой жертвы, которой не могла бы потребовать любовь? Толстой кладет на алтарь любви самое дорогое (кроме творчества), что было у него: «Я был неутомимый ёбарь». Ей, нетронутой, семнадцатилетней! Психолог!

Вот какую дьявольскую завязку придумал граф для своего нового романа. Это тебе не «Гости съезжались на дачу», вызывавшие у него восхищение.

«Мне отмщение и аз воздам». Эпиграф? Это в том, придуманном, романе. А в реальном – пророчество. Воистину, пророческий эпиграф. Ужо тебе!

Но разве не сказано: добрыми намерениями выложена дорога в ад? И разве не как от начала нашего рядом с Богом усмехается дьявол: любовь есть Бог?

И настал «день второй». И породил змея огненного, червя, душу точащего. И имя ему – самолюбие, яд источающее.

И имя ему – ревность

Показав молодой жене свой дневник, великий писатель, Толстой заложил начало трагедии, которая будет развиваться по всем правилам сюжета, предписанным еще Аристотелем: с перипетиями и возвращением конца к началу.

17 сентября 1862 года, ровно через четыре года после памятного обеда у Берсов, день в день: «Жених, подарки, шампанское».

Глава 2. Болезнь

Есть какая-то странность в этой забывчивости. Как и в том, что один роман почти дословно повторяет другой, не говоря уж о сюжете.

Я долго пытался найти этому какое-то объяснение. Пока однажды случайно не наткнулся в словаре Даля на это слово: «Страсть и страсти (страдать) – страдание, муки, маета, мучение, телесная боль, душевная скорбь, тоска».

Врач милостью божьей, Владимир Иванович Даль, точно определив симптомы, однако не поставил окончательного диагноза: страсть – это болезнь, душевное заболевание.

Между тем, чтобы убедиться в этом, достаточно еще раз обратиться к дневникам Толстого, в которых точно фиксируется течение этой болезни.

Первый симптом: «очень мила», «очень хороша», «прелесть», «милые девочки» – скрытый, на языке медицины, «латентный» период, когда болезнь уже гнездится в глубинах организма, но еще не вышла наружу, не дала о себе знать явной патологией.

Потом болезнь нарастает: «захватывает меня серьезно и всего», «неотразимо тянет».

Но организм еще борется, мобилизует внутренние ресурсы отторжения: «Валерия мне противна», «Тютчева вздор», «Соня нехороша, вульгарна была, но занимает»». (26 августа). «Ничего нет в ней для меня того, что всегда было и есть в других – условно поэтического и привлекательного… ». (29 августа).

А между тем температура (недаром говорят: любовный жар) неуклонно поднимается: если 26 августа просто «занимает», то 29-го уже «неотразимо тянет». И организм уже не в состоянии справиться с этим.

И наступает кризис – высшая точка, пик болезни. «Я влюблен, как никогда в жизни. Нет другой мысли. Мучаюсь. Завтра все силы…». Это об Аксинье. А через четыре года о Сонечке Берс, будущей Софье Андреевне: «Я влюблен, как не верил, чтобы можно было любить. Я сумасшедший, я застрелюсь, ежели это так продолжится», «Опять бессонная и мучительная ночь», «боже мой, как я боюсь умереть».

«Всякая страсть слепа и безумна, она не видит и не рассуждает», – отмечает Даль.

Сколько себя помню, я болел мигренью. Как и страсть, она начиналась едва заметно. Потом боль постепенно «захватывала меня серьезно и всего» и разрасталась так, что куда там видеть или рассуждать – каждый скрип, каждый шорох, даже дневной свет отдавался, вспухал в голове болью невыносимой. Иногда это продолжалось несколько часов. И тогда появлялось это: «я застрелюсь, ежели это так продолжится». И тогда я, как он, пусть другими словами, молился, молил: «Матерь божия, помоги мне!».

И когда становилось так, что смерть казалась избавлением, боль, иногда медленно, иногда внезапно, проходила («О Валерии мало и неприятно думаю», «Увы, холоден к Тютчевой», «О Аксинье вспоминаю только с отвращением»)…

Кстати, как и страсть, мигрень наиболее активна в молодости. Известный невропатолог профессор Миртовский, поставив мне, тогда пятнадцатилетнему, диагноз, сказал: «Наследственная мигрень. Неизлечима. Но с возрастом приступы будут все реже, а годам к шестидесяти, с угасанием половой потенции, пройдет, как не бывало».

Это могло быть сказано о страсти.

***

Кто-то в ответ на утверждение, что такой-то писатель знал людей, сказал: «Людей? Сомневаюсь. Он прекрасно знал своих персонажей».

«Еще что я наблюдала в своем писателе – муже, что он, кажущийся такой необыкновенный и тонкий психолог, часто совсем не знает людей, особенно если это люди новые и малознакомые», – пишет в своих мемуарах Софья Андреевна.

Противоречие в этом парадоксе только кажущееся. Наше знание человека, о котором мы говорим: «я хорошо его знаю» – только свидетельство его отдаленности от нас. Чем поверхностней мы знаем предмет, тем легче нам создать модель его, которая покажется нам исчерпывающей. Вот почему дилетанты гораздо чаще специалистов (и гораздо легче) «открывают» универсальные закономерности – как известно, через две точки можно провести прямую и притом только одну, а у дилетанта, как правило, всего-то и есть, что эти две точки.

Великий психолог Толстой был великим создателем психологических моделей, обобщенных моделей, в которых проявлялось его гениальное знание людей, которых он не знал. Создать же модель собственной личности было не под силу и ему, потому что он был единственным человеком, по-настоящему близко знавшим Толстого. Он слишком хорошо знал себя. И потому не понимал себя и того, что в себе. Видел, но не понимал.

До конца жизни он так и не понял, что то темное, что таилась где-то в самых корнях его организма, – генетическая болезнь, и всю жизнь пытался бороться с нею «определениями воли». Как будто болезнь можно победить волевыми решениями.

«Правило общее. Все деяния должны быть определениями воли, а не бессознательным исполнением телесных потребностей». (Это, как и все другие правила, которым Толстой пытался следовать всю жизнь, было сформулировано в 1847 году).

1850 год. «Зиму третьего года я жил в Москве, жил очень безалаберно, без службы, без занятий, без цели; и жил так не потому, что, как говорят и пишут многие, в Москве все так живут, а просто потому, что такого рода жизнь мне нравилась».

«Правило 1. Каждое утро назначай себе все, что ты должен делать в продолжение целого дня, и исполняй все назначенное… ».

1851 год.

5 апреля. «Занятия на 6. С 5 до 10 писать. С 10 до 11 обедня. С 12 до 4 обед. С 4 до 10 читать. С 6 до 10 писать».

6 апреля. «Ничего не исполнил… Хочу писать проповеди».

«Правило 2. Спи как можно меньше, сон по моему мнению есть такое положение человека, в котором совершенно отсутствует воля».

1851 год.

11 июня. «Занятия на 12. С 5 до 8 писать. С 8 до10 купаться и рисовать. С 10 до 12 читать… ».

12 июня. «Встал поздно, разбудил меня Николенька приходом с охоты».

1852 год.

22 марта. «Встал в 10 часу».

31 марта.»Просыпался в 6 часов, перебудил всех; но от лени не встал и проспал до 9».

1 апреля. «Опять просыпался в 3-м, но заснул и проспал до 10».

7 апреля. «Встал поздно».

«Хотелось бы привыкнуть определять свой образ жизни вперед не на один день, а на год, на несколько лет, на всю жизнь даже… ».

1851 год.

12 января. Москва. «Встать в 8, ехать к Иверской, перечесть все касательно станции, передумать, записать и ехать к Татищеву».

13 января. «Станцию сдал – характер не выдержал».

14 января. «Угрызения совести, денег почти нет… ».

25 января. «Был на вечеринке и сбился с толку. Купил лошадь, которой вовсе не нужно».

13 июня. «Несколько раз, когда при мне офицеры говорили о картах, мне хотелось показать им, что я люблю играть. Но удерживаюсь. Надеюсь, что даже ежели меня пригласят, то откажусь».

3 июля. «Вот что писал я 13 июня, и все это время потерял оттого, что в тот же день завлекся и проиграл своих 200, Николенькиных 150 и в долг 500, итого 850. Теперь удерживаюсь и живу сознательно».

1853 год. «Проиграл, шутя, Сулимовскому 100 р. серебром». «Играл в карты и проиграл Султана».

«Правило 7. Ежели ты что-нибудь делаешь, то напрягай все свои телесные способности на тот предмет, который ты делаешь».

1853 год. 25 июня. «Ни в чем у меня нет последовательности и постоянства… Будь у меня последовательность в тщеславном направлении, с которым я приехал сюда, я бы успел в службе и имел повод быть довольным собой; будь я последователен в добродетельном направлении, в котором я находился в Тифлисе, я бы мог презирать свои неудачи и опять был бы доволен собой. С малого и большого этот недостаток разрушает счастье моей жизни. Будь я последователен в своей страстности к женщинам, я бы имел успех и воспоминания; будь я последователен в своем воздержании, я был бы гордо-спокоен. Этот проклятый отряд совершенно сбил меня с настоящей колеи добра, в которую я так хорошо вошел было и в которую опять желаю войти, несмотря ни на что, потому что она лучшая. Господи, научи, наставь меня».

«Правило 16… Правило 39… Правило 43…». «Для развития воли телесной…». «Для развития воли чувственной…». «Для развития воли разумной…». «Для подчинения воле чувства любви…».

И так на протяжении всей жизни – правила, правила, правила: «Ди ерсте колонне марширт…, ди цвайте колонне марширт… ди дритте колонне марширт… туда-то и туда-то. И все эти колонны на бумаге приходили в назначенное время в свое место и уничтожали неприятеля. Все было, как и во всех диспозициях, прекрасно придумано и, как и по всем диспозициям, ни одна колонна не пришла в свое время и на свое место». «Деятельность его в Москве так же изумительна и гениальна, как и везде. Приказания за приказаниями и планы за планами исходят из него… Наполеон во все это время своей деятельности был подобен ребенку, который, держась за тесемки, привязанные внутри кареты, воображает, что он правит». «Маршалы и генералы, находившиеся в более близком расстоянии от поля сражения,… делали свои распоряжения о том, куда и откуда стрелять, и куда скакать конным, и куда бежать пешим солдатам. Но даже и их распоряжения, точно так же, как распоряжения Наполеона, точно так же в самой малой степени и редко приводились в исполнение. Большей частью выходило противное тому, что они приказывали. Солдаты, которым велено было идти вперед, попав под картечный выстрел, бежали назад; солдаты, которым велено было стоять на месте, вдруг, видя против себя неожиданно показавшихся русских, иногда бежали назад, иногда бросались вперед, и конница скакала без приказания догонять бегущих русских».

Это будет написано через много лет после «Правил» в «Войне и мире». А еще через много лет критики, историки, литературоведы назовут это философией истории, толстовским взглядом на роль личности в истории. Все это так. Если смотреть на поверхность, извне.

И все это не так. Ибо было это не столько философией истории, сколько философией души, которая одна только и занимала Толстого на протяжении всей жизни.

Странное существо – писатель: его душа, как в индусской философии, но еще при жизни его, переселяется то в мерина, как у Толстого, то в собаку, как у Джека Лондона, то в насекомое, как у Кафки…

Не только нравственный поиск Пьера Безухова, не только характер Андрея Болконского стал Толстой, но и диспозиция генерала Вейротера с его беспомощными «ерсте колонне, цвайте колонне, дритте колонне марширт», и Наполеон и Кутузов, и весь ход войны 1812 года – вся эта борьба духа и тела, воли и страсти, законов, предписываемых бытию, и законов бытия – все это был Толстой. Все это была биография его души, ибо «всякий из нас ежели не больше, то никак не меньше человек, чем великий Наполеон… Человек, который убивает другого, Наполеон, который отдает приказание к переходу через Неман, вы и я, подавая прошение об определении на службу, поднимая и опуская руку, мы все несомненно убеждены, что каждый поступок наш имеет основанием разумные причины и наш произвол и что от нас зависело поступить так или иначе, и это убеждение до такой степени присуще каждому из нас, что, несмотря на доводы истории и статистики преступлений, убеждающие нас в непроизвольности действий других людей, мы распространяем сознание нашей свободы на все наши поступки».

Так человек, который всю жизнь пытался подчинить себя правилам, пришел к осознанию, «что есть что-то сильнее и значительнее его воли». Не о Кутузове писал – о себе.

«Гениальность есть уродство, убожество».

«В гениальных людях нет гармонии».

С. А. Толстая

«Некоторые авторы пишут, что жизнь и творчество Пикассо изобилуют противоречиями… Сложность всегда кажется изобилующей противоречиями людям, привыкшим к обычным масштабам».

И. Эренбург

Патология есть гипертрофированная норма.

Научная аксиома

Глава 3. Уродство

Он хотел бы привыкнуть определять свою жизнь вперед «на год, на несколько лет, на всю жизнь даже», а не мог – на день.

Он хотел «последовательности и постоянства», но не был ни последовательным, ни постоянным.

«Всю свою жизнь он увлекался самыми разнообразными предметами: игрой, музыкой, греческим языком, школами, японскими свиньями, педагогикой, лошадьми охотой – всего не пересчитаешь, – напишет в своих воспоминаниях С. А. Толстая. – Не говорю уж об умственных и литературных увлечениях: они были самые крайние. Ко всему в данный момент он относился безумно страстно, и если ему не удавалось убедить своего собеседника в важности этого занятия, которым он был увлечен, он способен был даже враждебно относиться к нему… Теперь центр всего мира составляет пчельник и потому все должны исключительно интересоваться пчелами».

Весь он и все, что от него, – воплощенное противоречие.

«Он посещал тогда тюрьмы и остроги, ездил на волостные и мировые суды, присутствовал на рекрутских наборах и точно умышленно искал везде страдания людей… …Лев Николаевич никогда не мог жить в атмосфере страдания других, особенно близких ему людей, и умышленно – а скорее даже инстинктивно – отрицал их, бежал от них».

Это написано одной рукой – рукой Софьи Андреевны. И это – правда. Не она противоречит себе – он.

«В гениальных людях нет гармонии», – так объяснит это она.

«Противоречия в произведениях, взглядах, учениях, в школе Толстого – действительно кричащие. С одной стороны, гениальный художник, давший не только несравненные картины русской жизни, но и первоклассные произведения мировой литературы. С другой – помещик, юродствующий во Христе. С одной стороны, замечательно сильный, непосредственный и искренний протест против общественной лжи и фальши, с другой стороны – хлюпик, называемый русским интеллигентом, который, публично бия себя в грудь, говорит: «Я скверный, я гадкий, но я занимаюсь нравственным самоусовершенствованием; я не кушаю больше мяса и питаюсь теперь рисовыми котлетками… С одной стороны, беспощадная критика капиталистической эксплуатации, разоблачение правительственных насилий, комедии суда и государственного управления, вскрытие всей глубины противоречий между ростом богатства и завоеваниями цивилизации и ростом нищеты, одичалости и мучений рабочих масс; с другой стороны – юродивая проповедь «непротивления злу» насилием. С одной стороны, самый трезвый разум, срывание всех и всяческих масок; – с другой, проповедь одной из самых гнусных вещей, какие только есть на свете, именно: религии, стремление поставить на место попов по казенной должности попов по нравственному убеждению…

… Противоречия во взглядах и учениях Толстого – не случайность, а выражение тех противоречивых условий, в которые была поставлена русская жизнь последней трети Х1Х века… Противоречия во взглядах Толстого, с этой точки зрения, – действительное зеркало тех противоречивых условий, в которые поставлена была историческая деятельность крестьянства в нашей революции», – так объяснит это Ленин.

И еще: «… Противоречия Толстого надо оценивать с точек зрения того протеста против надвигающегося капитализма, разорения и обезземеливания масс, который должен был быть порожден патриархальной русской деревней… Этот период… породил все отличительные черты и произведений Толстого и «толстовщины»… Правильная оценка Толстого возможна только с точки зрения… социал-демократического пролетариата».

«Сомнения невозможны», «не может быть», – твердит в страсти своей неподкупный Робеспьер и отдает на заклание Дантона, Дюмулена и…революцию.

Задолго до революции Герберт Спенсер писал о том, что, создавая государство распределения, мечтая о таком государстве, социалисты видят только положительные стороны его и не видят того, что такое государство неизбежно будет нуждаться в гигантской армии распределителей», т. е. неизбежно и в огромном количестве будет порождать бюрократию. («Ты поэтизировал такую-то А.А., считал ее высоконравственной и идеалисткой, а она родила незаконного сына не от мужа»).

«Противоречия во взглядах Толстого, с этой точки зрения, – действительное зеркало тех противоречивых условий, в которые поставлена была историческая деятельность крестьянства в нашей революции».

«С этой точки зрения», возможно. Суть страсти, эмоции в том, что она меняет масштаб. Это отсюда ее преувеличение, эти ее: «Всегда! Никогда! Вечно». Это отсюда ее: « Не может быть!», «Нет сомнения!». Это отсюда ее: только черное или только белое.

Нет, она не не видит фактов, не искажает их (это делает память). Она искажает не сам факт, но лишь пропорции, соотношения. Так кубисты, так Сальвадор Дали, так любая газетная статья (ибо, как уже сказано, идеология – это страсть), в которой при идеологической необходимости один нищий превращается в «нищету», один факт случайного самоубийства представляется гигантским общественным пороком целой социальной системы. В других условиях, при другой идеологической необходимости этих фактов можно не заметить. И не замечают. Газеты не лгут, а если и делают это, то редко. Они меняют масштаб.

Что такое масштаб? Условная единица? Прием? Да, условная единица и прием. Но только все наши «условные единицы и приемы» не условны в своем начале – они отражение какой-то реальности, производное от чего-то, что существует в реальном мире, в предмете, в явлении, и несут в себе, пусть в самом незаметном виде, черты, свойства этого самого явления. Так декоративный рисунок на ковре несет в своей геометрии черты зверушек или растений, от которых пошел, так иероглиф несет в себе черты криптограммы.

Масштаб. Откуда он?

В реальной основе масштаба лежат реальные свойства соотношения двух явлений – зрения и расстояния. И соотношение это таково, что, чем отдаленнее мы находимся то объекта, тем меньше каждый единичный объект и тем большее количество объектов, которое охватывает наше зрение. Таким образом в самой реальной основе своей крупный масштаб – отдаленная точка зрения мелкий – приближенная.

Марксистская точка зрения – точка зрения Ленина была точкой зрения крупного масштаба. И это естественно. Ибо и Маркс, и Ленин рассматривали реальность с точки зрения будущего. Будущее же было за горизонтом. Будущее было идеей, а идеи (даже с марксистской точки зрения) находятся над реальностью. Оттуда, сверху (с этой самой пресловутой «надстройки») человек, даже такая «глыба» как Толстой естественно (в соответствии с теми самыми законами зрения, которые никакое, даже самое справедливое, социальное учение отменить не может) уменьшался в размерах настолько, что превращался в абстракцию, в точку… зрения.

Сводя личность к точке, крупный масштаб, таким образом, давал возможность оперировать массами однородных, неотличимых друг от друга точек (чем отдаленнее наблюдатель, тем неразличимей детали объектов, отличающие их один от другого, тем меньшими кажутся расстояния между объектами, которые (расстояния), тоже стремятся стянуться и стягиваются в конечном счете в точку.

Можно было бы (да и нужно было бы) написать о том, какие преимущества дает крупный масштаб: о том, как он позволяет увидеть Закон.

Можно было бы (да и нужно было бы) написать о том, какие неисчислимые бедствия несет в себе крупный масштаб, ибо в существе своем он отрицает реальность и личность, ставя на их место этот самый закон, принцип, какие неисчислимые бедствия несет он, когда, не будучи реальностью, а лишь абстракцией от нее – неким идеальным фантомом, пытается превратиться в реальность, превращается в реальность, как Галатея, как Голем. Вспоминается описанный Гинзбургом разговор с нацистом, «с партийным значком с одноцифровым номером». «У нас были чистые идеи, – говорил нацист. – Разве кому-нибудь из нас могло прийти в голову, что Гитлер превратит их в такое». Гинзбург пишет об этом иронически: дескать, притворяется фашист. А это правда, страшная правда. Ницше создал своего сверхчеловека от отвращения к дряблой, выродившейся не способной ни к какому действию декадентской интеллигенции. Это был вопль живого человека против уродства декаданса – уродства вырождения: вырождения в слова, в речи, в слюну от этих речей. Это была естественная, здоровая реакция. И это была идея. И разве мог знать идеалист и романтик Ницше, интеллигент Ницше, что взятая на вооружение его идея обернется крестовым походом против интеллигенции: уже не против ее слабостей и пороков, но против ее силы – против интеллекта. И Эйнштейн будет вынужден иммигрировать, Корчак – погибнуть в газовой камере. Разве мог знать Ницше, едва не порвавший свои отношения с Вагнером из-за его антисемитизма, что его проповедь сильной личности обернется Освенцимом и Майданеком для «слабых личностей» – евреев.

Идея. Точка зрения. Господи, боже мой, что она делает?! «Противоречия во взглядах Толстого, с этой точки зрения, – действительное зеркало тех противоречивых условий, в которые была поставлена историческая деятельность крестьянства в нашей революции».

Софья Андреевна, помещица, жена, женщина, мать, не могла смотреть с точки зрения «социал-демократического пролетариата», с точки зрения «протеста против надвигающегося… разорения и обезземеливания масс». Она смотрела с точки зрения протеста против надвигающегося… разорения и обезземеливания семьи, детей своих. И потому не «противоречия во взглядах и учениях» видела она, но противоречия личности.

Ленина личность Толстого интересовала не больше, чем «надвигающееся разорение и обезземеливание» детей Софьи Андреевны – не тот масштаб: на карте будущей революции, которая, одна, и занимала Ленина, как Софью Андреевну – будущее семьи ее, личность, любая – Ивашки, Толстого или Николая II – не обозначалась, как значения не имеющая. От нее абстрагировались (так, в абстракции, потом будет легче жертвовать ею). Не личность важна была для него, но класс, не класс даже, но классовая борьба. В этом и только в этом был воистину марксистский масштаб, ибо марксизм есть классицизм социальной философии: как и классицизм в литературе, он мыслил, оперировал социальными ролями, а не индивидуальностями.

«Какая глыба, какой матерый человечище!». Они стояли у подножия этой глыбы, но видели ее с разных сторон. Каждый – только ту ее часть, в которую упирался его взгляд. И все же в оценке своей они были удивительно единодушны: «Гениальность – это уродство», – напишет она, «юродствующий во Христе», – напишет он.

И будут правы. И оба не заметят своего юродства, своей уродливости, как он не видел своего, ибо труднее всего человеку увидеть, познать себя.

Уродство – что это? Уродлив горбун Квазимодо. Уродливы химеры собора Парижской богоматери. Уродливы шуты Веласкеса – вырожденцы с хилым тельцем, с культяпками рук, искаженные пороком проститутки Тулуза Лотрека, уродцы из «Капричос» Гойи: люди – животные, глаза – бельма, лица – морды, руки – лапы, уродливы люди на картинах Кэтэ Кольвиц – не люди, карикатуры на людей. И везде одно – дисгармония, искажение пропорций, естественных, природных соотношений. От Босха до Сальвадора Дали – искажение. Таков модуль уродства. Такова сущность уродства. Таков его Закон.

И закон художника тоже таков, ибо не может он иначе выразить себя через реальность, не протиснувшись внутрь и тем самым не исказив ее.

И таков закон политического деятеля, ибо и он, как художник, обречен формовать идеи в материале жизни, в угоду этим идеям искажая ее естественные соотношения.

И таков закон страсти. И потому она так же искажает пропорции, то превращая Дульцинею Тобосскую в красавицу, то оборачиваясь гримасой – злобы, страдания, животности, обнаруживая даже в смехе – оскал.

Социальное – есть личностное, только укрупненное в масштабе. Так семья, укрупненная в масштабе, становится государством, и государство несет в своих генах ее свойства. Так страсть в социальном масштабе становится идеологией – политик и художник несут ее в своих генах.

Упираясь глазами в реальность, она не видит реальности и уродует ее, не замечая этого уродства.

«Правильная оценка Толстого возможна только с точки зрения социал-демократического пролетариата».

«Только наша партия… ».

«Только наша победа… ».

«Только!». Это ее словарь – словарь страсти.

«Этот период… породил все отличительные черты произведений Толстого».

Неужто все? И этот стиль толстовский, с его длинными периодами, с мучительно уточняющими друг друга придаточными предложениями? И тот особый, толстовский, психологизм, который стоит за этим стилем? И этот неповторимый сплав изображения и мысли?

«Все!». Это ее словарь – словарь страсти, словарь той самой «точки зрения», вне которой ничего не существует.

«Нет сомнения, конец сентября принес нам величайший перелом».

«Нет сомнения, в Германии… ».

«Нет ни малейшего сомнения, что большевики… ».

«Сомнения невозможны».

Это ее словарь – словарь страсти. В графоманстве и изобретательстве, в политике и любви – «сомнения невозможны»: все – только черное или только белое.

«Ваш главный недостаток тот, что вы живете чувством настоящего дня, вы все готовы отвергнуть, кроме этого чувства… Всего неправильнее именно отрицательная сторона, резкое, решительное отвержение того, что вне круга вашей мысли и чувства. Кто не с нами, тот против нас – это верно, но это еще не значит: мы против всякого, кто не с нами», – напишет в своем письме Страхов. Кому? Толстому? Ленину?

«Мы против всякого, кто не с нами». В этой «железной» формулировке, обращенной Страховым к Толстому, – голос будущей диктатуры пролетариата, сакраментальная формула социалистического гуманизма. То, что было у Толстого чертой характера, обретя социальный масштаб, стало принципом государственной политики. И этот масштаб почувствовали на себе не только исконные враги, но и вчерашние друзья: левые эсеры, меньшевики, а потом – и большевики.

Слава Богу, Толстому(!) не хватило масштаба – он был не политиком, а художником и центр его мира составлял человеческий пчельник.

Глава 4. Формула художника

«Ваш главный недостаток тот, что вы живете чувством настоящего дня: вы все готовы отвергнуть, кроме этого чувства, и вы забываете все то, чем жили прежде».

«Во всю свою жизнь он увлекался самыми разнообразными предметами: игрой, музыкой, греческим языком, школами, японскими свиньями, педагогикой, лошадьми охотой – всего не пересчитаешь… Ко всему в данный момент он относился безумно страстно». «Целая полоса его жизни была окрашена любовью к граммофонам – не любовью, а бешеной страстью. Он как бы заболел граммофонами, и нужно было несколько месяцев, чтобы он излечился от этой болезни». «А потом – цветная фотография. Казалось, что не один человек, а какая-то фабрика, работающая безостановочно, в несколько смен, изготовила все эти немыслимые груды больших и маленьких фотографических снимков, которые были свалены у него в кабинете, хранились в особых ларях и коробках, висели на окнах, загромождали столы… В течение месяца он сделал тысячи снимков, словно выполняя какой-то колоссальный заказ, и когда вы приходили к нему, он заставлял вас рассматривать все эти тысячи, простодушно уверенный, что и для вас они источник блаженства. Он не мог вообразить, что есть люди, для которых эти стеклышки неинтересны». «А через несколько лет, поселившись в Крыму, на выжженном пыльном участке, он с таким же увлечением сажает и черешни, и шелковицы, и пальмы, и кипарисы, и сирень, и крыжовник, и вишни и. по его признанию, буквально блаженствует… И словно о важных событиях сообщает своим друзьям и родным: «Гиацинты и тюльпаны уже лезут из земли»… А когда расцвела у него в Ялте камелия, он поспешил сообщить об этом жене телеграммой». «Теперь центр всего мира составляет пчельник и потому все должны исключительно интересоваться пчелами».

«В течение всей своей писательской жизни он всегда был охвачен своей будущей книгой – той, которую он в данное время писал, а к прежним своим сочинениям становился почти равнодушен, вычеркивал их из души». Это тоже о Толстом. Но о другом – Алексее.

«Когда он писал какую-нибудь повесть или пьесу, он мог говорить только о ней: ему казалось, что она будет лучшее, непревзойденное его произведение («Свежее этого не было давно». «Я влюблен, как никогда в жизни»). Он ревновал ее ко всем прежним своим вещам. Он обижался, если вам нравилось то, что было написано им лет десять назад… Увлекшись какой-нибудь вещью, он может говорить лишь о ней, все прежние увлечения становятся ему ненавистны. Он не любит, если ему напоминают о них. Когда он играет художника, он забывает свою прежнюю роль моряка»». Это – о Леониде Андрееве. «Никогда не просите поэта прочесть старую вещь. Это бестактность».

Таков он… Толстой? Прошу прощения, цитаты, которые я выписал, относились не только к Льву Толстому, но и к Алексею, а иже с ними к Чехову, Леониду Андрееву, Маяковскому. Да беда в том, что, перепечатывая, перепутал их, а теперь поди разберись, к кому какая относится, – все на одно лицо. И потому на месте многоточия придется поставить собирательное – Художник.

«Ваш главный недостаток…». Да нет, не его, Толстого, Художника недостаток.

Ибо как и писать ему новую вещь, как и играть новую роль, если не жить только этим, если не верить, не ощущать всем существом своим: только что и есть – это. Ибо вещь его, которой он живет сейчас, и есть единственная жизнь его, и эта жизнь его кончается вместе с вещью. И не помнит он о ней, не может помнить, как не может помнить человек по верованиям индуистским, кем был он в своей прошлой жизни, в одном из прежних своих воплощений.

И не карма ли это, не в том ли проклятье художника, что «все прежние увлечения становятся ему ненавистны? И нет здесь границы между романом писаным и романом прожитым, между творцом и творением его, ибо человек един. И повернут художник лицом своим и к творению своему и к жизни своей. И лицо у него одно.

И проклятье одно: агасферово «иди, иди». И не может остановиться на пути своем, «всегда охваченный будущей книгой» и так же – будущей любовью.

«Иди, иди!». Не это ли заставило Цветаеву сказать: «В период революции поэт – революционер, Когда же революция побеждает, он – контрреволюционер», и еще: «В этом христианнейшем из миров все поэты – жиды»? И не расплата ли это за талант, за то, что передано ему сверх меры в чем-то, что не дано простым смертным, это свойство, которое Хулио Хуренито считал свойством «избранного народа», – вечно утверждать новое и разрушать его, когда оно становится старым?

«Ты научишься создавать свой мир и в этом станешь подобен мне. И увидишь ты, что это хорошо. Но то, что для меня вечность, для тебя станет мигом. И будешь снова и снова катить в гору свой камень – создавать все новые и новые маленькие, жалкие миры, в гордыне своей желая сравняться со мной. Но камень твой будет скатываться обратно. И талант твой – превращать все в слитки золота – станет проклятьем твоим. Иди, иди!». Арсеньева, Тютчева, Аксинья…, «Семейное счастье».

«Ваш главный недостаток тот, что вы живете чувством настоящего дня… Но ведь от этого именно и происходит, что вы проникаете в такую глубину, открываете такие стороны, каких никто другой не видит».

И значит, формула, о которой, кажется, ты уже и думать забыл, мой читатель, слава Богу, к тебе не относится – не твое это проклятье – формула художника, не тебе катить в гору этот камень. Впрочем…

1980

Стоит отметить, что в то время, когда писались эти строки, Зигмунуду Фрейду – отцу-основателю учения о бессознательном было семь лет.

К. Чуковский, стр. 320

К. Чуковский, стр. 225

Маяковский – Светлову. На просьбу прочесть «Облако в штанах».

Похожие:

НАРУЧНИКИ Никогда не знаешь, чем кончится и чем начнется, и от...

ЖУК – Часы знаменитые, швейцарские, царские! – кричал солдат, посверкивая зеленым....

ВАМ БАРЫНЯ ПРИСЛАЛА СТО РУБЛЕЙ До районного центра, куда я ехал, было уже рукой подать....

ПОПУТЧИКИ В плацкартный вагон поезда Львов-Симферополь вошел мужичок. В руке нес... [...]

Стихотворения / 1960-1969Кафе, где можно пить и петь,

Где одинокие мужчины

Бросают пятаки в машину,

Чтоб музыкой себя согреть.

Ах, музыка! – мой дальний путь,

Неяркий свет и запах тмина,

Дай сесть у твоего камина

И в пламя руки протянуть.

Пока жива еще душа,

Покуда в лужах дождь дробится,

Дай мне забыть … или забыться

И встретить осень не спеша.

11.69

Похожие:

МОЛЧАНИЕ Так она и стояла. Затерянная. В сером плаще. А он...

ОСЕНЬ 1836 ГОДА А он не знал, откуда боль Приходит и куда –...

ТОТ, КТО ОСТАЕТСЯ СОЛДАТОМ Еще несколько минут он чертил карандашом по бумаге. Линии ложились...

ЧЕЛОВЕК Человек услышит. Но откроет не сразу (Почему-то покажется, что снова... [...]

ПсихологияДоктор перевернул шляпу и, как фокусник, вытащил из нее животное… мыслящее символами.

Сновидения доктора Фрейда

Если верить Фрейду, все, что вы увидите во сне, означает… половые органы, потому что … и в реальности все, что вы видите, либо длинное, либо круглое, либо выпуклое, либо вогнутое…

«Дома с совершенно гладкими стенами изображают мужчин; дома с выступами и балконами, за которые можно держаться, – женщин».

«Мужской член: символически заменяется длинными и торчащими вверх предметами: такими, например, как палки, зонты, шесты, деревья и т. п, затем предметами, способными проникать внутрь и ранить: ножами, кинжалами, копьями, саблями, а также огнестрельным оружием: ружьями, пистолетами и очень похожим по своей форме револьвером, предметами, из которых льется вода: водопроводными кранами, лейками, фонтанами, предметами, обладающими способностью вытягиваться в длину: висячими лампами, выдвигающимися карандашами и т. д., а также – пресмыкающимися и рыбами, а также (благодаря примечательному свойству члена подниматься) воздушными шарами и аэропланами. «Не огорчайтесь, – пишет по этому поводу Фрейд, – что часто такие прекрасные сны с полетами, которые мы все знаем, должны быть истолкованы как сновидения общего сексуального возбуждения, как эрекционные сновидения. – И дальше, проявляя гениальную находчивость в аргументации: «Не возражайте, что женщинам тоже может присниться, что они летают. Вспомните лучше, что наши сновидения хотят исполнить наши желания и что очень часто у женщин бывает сознательное или бессознательное желание быть мужчиной».

И действительно, что возразишь, если «шляпа и пальто приобрели такое же символическое значение», что «конечно, нелегко узнать, но оно несомненно»?.

«Наконец, – говорит Фрейд, – возникает еще вопрос, можно ли считать символическим замещение мужского органа каким-нибудь другим, ногой или рукой».

Так и хочется сказать: а почему бы и нет, если «оно (имеется в виду сновидение, но, на самом деле, здесь происходит замещение: под словом оно скрывается сам Фрейд) делает половой орган самой сутью личности и заставляет ее летать и если «вполне понятное представление об этом органе обусловливает точно так же то, что карандаши, ручки, пилочки для ногтей, молотки и другие инструменты являются несомненными мужскими половыми символами». Не возражайте – несомненно!

«Женские половые органы изображаются символически при помощи всех предметов, обладающих свойством ограничивать полое пространство, что-то принять в себя», т. е. при помощи шахт, копей и пещер, при помощи сосудов и бутылок, коробок, табакерок, чемоданов, банок, ящиков, карманов и т. д. Судно тоже относится к их разряду. Многие символы имеют больше отношения к матке, чем к гениталиям женщины, таковы шкафы, печи и прежде всего комната. Символика комнаты соприкасается здесь с символикой дома, двери и ворота становятся символами полового отверстия. Материалы тоже могут быть символами женщины, дерево, бумага и предметы, сделанные из этих материалов, например, стол и книга. Из животных несомненными женскими символами являются улитка и раковина; из частей тела – рот как образ полового отверстия, из строений – церковь и капелла. К гениталиям следует отнести также и груди, которые, как и ягодицы женского тела, изображаются при помощи яблок, персиков, вообще фруктов. Волосы на гениталиях обоих полов сновидение описывает как лес и кустарник. Сложностью топографии женских половых органов объясняется то, что они часто изображаются ландшафтом, со скалами, лесом и водой (…) Как символ женских гениталий следует упомянуть еще шкатулку для украшений, драгоценностью и сокровищем называются любимые лица и во сне; сладости часто изображают половое наслаждение. Самоудовлетворение обозначается часто как всякого рода игра, так же как игра на фортепиано. Типичным изображением онанизма является скольжение и скатывание, а также срывание ветки. Особенно примечателен символ выпадения или вырывания зуба. Прежде всего он означает кастрацию в наказание за онанизм. Особые символы для изображения в сновидении полового акта менее многочисленны, чем можно было бы ожидать на основании вышеизложенного. Здесь следует упомянуть ритмическую деятельность, например, танцы, верховую езду, подъемы, а также переживания, связанные с насилием, как, например, быть задавленным. Сюда же относятся определенные ремесленные работы и, конечно, угроза оружием».

Говоря о сновидении, как о тексте, и говоря о «картинках» и ситуациях, в которых выражается смысл сновидения, Фрейд говорит: «Накопленный опыт учит нас тому, что их следует понимать и толковать, как символы (выделено Фрейдом Я.) чего-то другого. В отличие от других элементов сновидения им можно приписать постоянное значение» (подчеркнуто мной).

***

Опыт Фрейда извлечен из «сновидений» его пациентов. Возможно, к доктору обращались «сексуально озабоченные» люди – люди, у которых с «этим» было не все в порядке, ведь те, у которых все в порядке, не станут обращаться к врачу. И хотя позже Фрейд с негодованием отвергал бытующий не только «среди так называемых образованных людей, которые имеют обыкновение подхватывать научные сенсации, литераторов и широкой публики» но и среди «многочисленных психиатров и психотерапевтов, греющих руки у нашего костра», приписываемый ему, Фрейду, «тезис о том, что все сновидения будто бы носят сексуальный характер» (301), доктор сам, как мы могли убедиться, сделал все возможное (и кажется даже, – невозможное), чтобы утвердить этот тезис. Да и разве возможен иной вывод, если все, что нам снится: длинное и круглое, выпуклое и вогнутое – все, за исключением, может быть квадратного, хотя если подумать…, в толковании уважаемого доктора становится сексуальным символом. Пожалуй, так называемая широкая публика могла сделать из такого толкования один весьма важный практический вывод: не срывайте веток – берегите зубы! Что уж говорить о практикующих психиатрах, психотерапевтах, психоаналитиках – из искры возгорелось пламя, и сегодня они, как мошкара, слетаются на свет костра, зажженного Фрейдом, повторяя магические заклинания: Символ и Вытеснение. И греют руки.

Зачем понадобилось вытеснение, ясно: вытеснение – защитная реакция, но не больного, как вы могли подумать, а врачующих. Как только у вас появляются сомнения в их сексуальных толкованиях, так раздается фрейдовское: «Несомненно!» «Не возражайте!» – Вытеснение!

Повторяю: с вытеснением все ясно: оно, действительно, универсальное средство против возражений. Воистину гениальная находка!

Но почему и зачем, несмотря на наш с вами опыт, Фрейд заложил Символ в фундамент своей теории?

Размышляя над этим, я подумал, что дело не только в опыте. Мне вдруг пришла в голову интересная мысль. Чтобы убедиться, я тут же пошел за энциклопедическим словарем (хотя и знал уже, но для надежности) – и убедился. Теория Фрейда возникла и развивалась в то время, когда незадолго перед этим возникший в литературе символизм стал достоянием той самой «широкой публики», о которой говорил Фрейд.

«Нельзя жить в обществе и быть свободным от общества» – символизм стал модным течением – и Фрейд поплыл по течению.

Но кроме «почему», было еще «зачем». Почему – связано с причиной, зачем – с пользой.

В придуманном Символе была несомненная польза. Для самого Фрейда и еще в большей степени – для тех самых. Греющих руки.

Для Фрейда он стал инструментом, позволившим ему проникнуть в содержание бессознательного. Пусть грубым и неточным. Но другого не было.

Для Греющих руки он оказался еще более полезным. Ключ к сновидению оказался универсальной отмычкой. Практическая ценность Символа состояла в том, что он представлял собой четкий – однозначный алгоритм. Он избавлял практикующего профессионала от необходимости думать, что означает что – достаточно было заглянуть в толковый словарь символов и найти, например, слово «фрукт», или «карман», или даже «капелла». Мало того, даже в словарь заглядывать не надо – перед тобой формула: все означает одно. Знак и значение. Знак – переменная, значение – постоянная. Подставь в формулу любой знак – и получишь… Никакой психологии – простая математика!

Кстати, и комплекс неполноценности был описан у Достоевского раньше, чем в теоретической психологии.

Не думаю, что это было сделано осознанно, но (еле удержал себя от фрейдовского «несомненно»), думаю, что это стало одной из причин того, что охочая до всего модного «широкая публика» с восторгом приняла теоретическую находку Фрейда.

***

Наверняка, мне снится круглое и длинное, выпуклое и вогнутое, возможно, мне даже снятся дома с балконами (да, да, точно – мне иногда снится дом, в котором я жил, а там у нас был балкон), но то ли я не замечаю (или не отмечаю) этого, то ли пресловутая цензура уже умудрилась распространить свою экспансию и на святая святых – сновидения, но так или иначе психоаналитики могут отдыхать. Впрочем, отдыхать им не придется – количество больных клиентов, обращающихся к ним за помощью, неуклонно возрастает, а те уж точно видят: мужчины – яблоки, персики и другие фрукты, женщины – не дом с балконами, так торчащую на крыше трубу или высокое дерево, стоящее перед домом. Больные люди – потому психоаналитики и занимаются патопсихологией. Как пелось в известной песенке, «кто ищет, тот всегда найдет».

Похожие:

КРОКОДИЛ Человек приходил в кабинет, И ему говорили: «Нет». И...

Понятия не имею В обиходе выражения «Понятия не имею» и «Не представляю» используются...

ШТРИХИ К ПОРТРЕТАМ. УЧИТЕСЬ У КЛАССИКОВ – Мне, пожалуйста, номер телефона Светлова. – Инициалы? Я удивился... [...]

Стихотворения / 1980-1989…А за Александр Сергеичем

Конь оседланный стоит.

Вот поедет – Бог простит.

Бог простит… И делать нечего.

И дорога не нова.

Да и все уже не ново …

Только вот седло готово.

И аллея. И листва.

10.10.85

Похожие:

В КОЛЕЕ Будет снег. И будет колея То и дело расползаться жижей....

АЛЕКСАНДР СЕРГЕИЧ ПУШКИН Александр Сергеич Пушкин – настоящий барин, Настоящий дворянин и большой...